Les Villages de Dieu décrit un monde qui tient sa vérité et sa légitimité de la souveraineté de sa créatrice.

Ghetto! Ça veut dire beaucoup de choses. Ne perdons pas de temps à explorer la polysémie du concept mais parlons-en tout simplement selon la définition qu’en donne l’entendement haïtien. Un lieu marginal de la ville où vit l’immense agglomération du lumpen et qui est devenu depuis quelques années le repaire effrayant des gangs armés. Je n’en sais pas plus moi-même sur le sujet. En fait

Je ne connais, pardonnez mon ignorance, qu’un seul essai sérieux sur ce sujet : c’est un article signé de Laënnec Hurbon et qui a été publié par Le Nouvelliste. Sociologue émérite de son état, ce dernier reconnaîtra, j’en suis sûr, que son article, pour hautement instructif qu’il soit, n’a pas la consécration de la recherche méthodiquement menée sur le terrain, et donc demeure ce que l’auteur le destine à être, un article d’un quotidien.

Emmelie Prophète, à tort ou à raison, peut-être plus à tort (vous verrez plus loin la raison de ma réticence) est considérée, elle, comme une experte des questions concernant les ghettos haïtiens. Après l’enlèvement des 16 Américains + un Canadien par le gang des 400 Mawozo, événement coïncidant avec la date de publication du roman, on a fait appel à son expertise pour analyser la situation, à la télévision en France et en Belgique.

Nous ne pensons pas qu’écrire un roman consiste à dire n’importe quoi n’importe comment, donc à laisser l’imaginaire donner libre cours à des élucubrations, au risque de donner dans l’invraisemblance la plus absurde. Il y a certes beaucoup d’exemples du genre fantastique ou de science-fiction mais ces cas-là sont sujets à un code esthétique préétabli. Le fait est que les auteurs et autrices de roman font eux aussi de la recherche sur la matière servant de toile de fond au récit. Jean Giono a passé beaucoup de temps aux bibliothèques à s’informer sur le choléra parce qu’il s’apprêtait à faire de ce fléau un élément de premier plan de son roman Le Hussard sur le toit. Bien sûr, rien de scientifique dans le traitement qu’il donne à ce fléau qui a ravagé certaines zones de la France au début des années 1830. Il ne saurait en être autrement. Vous serez étonnés de voir le rapport qu’il établira entre la propagation de cette épidémie et la possession du don poétique! Pourquoi, du reste, s’en étonner? Il s’agit d’un romancier qui a défini ainsi son esthétique romanesque : « Il n’y a pas une miette de réalité objective dans ce que j’écris, j’invente ma carte de géographie physique et politique, mon hydrographie et ma rose des vents, sans parler de ma chimie personnelle. » Cela ne devrait-il pas constituer la fondation du genre?

Il est donc normal de présumer que la romancière s’est bien documentée sur le phénomène des gangs avant d’entreprendre la rédaction de son roman. Il est non moins normal de se demander quelle relation la description des lieux de même que le vécu à l’intérieur de ces communautés, dites de non droit, nourrissent avec la réalité vraie. De la réalité à la fiction nul doute que l’imaginaire de la romancière n’hésitera pas à fonder clairement sa préséance, et j’ajouterai, fidèle à plus d’un égard à l’approche gionienne.

C’est d’abord cet aspect du discours que je vais m’appliquer à examiner. Aspect fondamental, primordial, car autrement le roman aurait raté sa destinée qui est avant tout de dire, dans le sens grec de créer, d’inventer tous azimuts, avec les mêmes prérogatives que Dieu, dira Flaubert. Description des lieux, caractère et vécu des protagonistes, organisation structurelle de ces sociétés à l’allure autarcique, ce qui implique à la fois une réflexion sociologique, politique, économique, religieuse sur l’environnement, sans négliger la question idéologique avec laquelle l’autrice, puisque c’est en définitive d’elle que tout vient, de ses préjuges, de l’orientation qu’elle entend donner à son discours (il n’est pas de discours qui soit neutre, non biaisé et donc innocent), gère son humanisme. Oui, Il y a un humanisme chaleureux qui se dégage dans cette atmosphère de déliquescence présumée dont on s’attendait à ce qu’elle soit plutôt d’une sécheresse épouvantablement inhumaine.

Enfin, en seconde partie, je vous proposerai d’observer le texte avec moi, du point de vue de la performance du langage. Le langage en tant qu’expression littéraire, certes. L’apophtegme de Mallarmé à propos de la poésie vaut pour toute œuvre de création : c’est avec des mots qu’on fait un poème. L’histoire racontée a son importance, on ne va pas passer son temps à se quereller sur la question du contenant et du contenu à ce sujet, mais la manière de raconter, relevant du talent ou de l’absence de talent de l’auteure (pour alléger la syntaxe, j’utiliserai les références au féminin puisqu’il s’agit ici d’une femme), c’est cela qui va faire de l’œuvre un succès ou un four. Continuerait-on à s’intéresser à Emma Bovary près de deux siècles après la parution du roman n’était la puissance du style flaubertien? Une fois qu’on a pris connaissance de l’histoire, elle n’emballe pratiquement plus, c’est de la vieille marchandise.

Toujours sur le plan du contenant, il convient encore de se pencher sur l’originalité conceptuelle du roman d’Emmelie Prophète. Ce genre a connu tant de métamorphoses depuis surtout la révolution intellectuelle des années 50 que chaque auteure semble réclamer le droit de le concevoir originalement en vertu de sa propre idiosyncrasie. Difficile alors de porter un jugement sur la valeur de telle approche esthétique. Ce serait sur la base de quel principe créateur au sein de l’éclatement pluriel, recherché, acclamé, des modèles traditionnels. On ne peut alors que formuler les préjugés de sa propre conception du genre. Et c’est, nous diront nos guides structuralistes et sémiotiques, c’est notre don de souveraineté à nous, lecteurs, que de nous approprier l’œuvre que nous lisons et de la façonner à notre goût. Je prendrai la liberté d’exercer ce droit pour atteindre à son plus haut degré ce que Barthes appelle le plaisir de lire.

Quelle réalité?

Emmelie Prophète ne tarde pas à dessiner le vrai (?) visage des Villages. Elle le fait dès les premières lignes. Ce qui frappe surtout, ce n’est pas que le vécu des habitants soit soumis à une violence extrême et constante, on s’y attendait, mais qu’on ait cessé de s’en plaindre, acceptant cela comme une fatalité incontournable. « Je n’avais que le présent et des histoires sans commencement. Tout était sombre » (p5) confesse la protagoniste principale du roman. Un peu plus loin, elle poursuit sans manifester aucune émotion, comme si elle ne faisait que décrire un fait divers : « J’ai grandi dans cette cité où jamais il n’y avait eu de trêves, où la mort circulait à midi comme à minuit. » Une violence tricéphale : déliquescence morale, misère infrahumaine et cynisme aveugle des chefs de gangs. Bref, l’enfer. Et il s’agit d’une situation destinée à se reproduire indéfiniment.

C’est normal que Célia, loin encore d’atteindre la vingtaine, se soit livrée à la prostitution, étant née d’une mère dont les instincts l’ont poussée, à peine adolescente, à explorer toutes les avenues de la délinquance menant à une mort certaine à vingt ans. Quant à son père : inconnu. Certainement le genre d’hommes non recommandables que sa mère fréquentait et qui se gavaient comme elle de stupéfiants, d’alcool et de sexe.

Lire aussi: Nouvelles dramaturgies d’Haïti : Le bal de l’incontinence de Djevens Fransaint

C’est encore normal ces luttes pour le pouvoir qui finissent toujours par des tueries macabres. Voici ce qui reste de ce que fut Joël après que Cannibal 2.0, l’eut détrôné : « [l]e visage était ensanglanté et boursouflé. Le cou était détruit, sans doute par des balles. Sa chemise blanche était devenue rouge, il lui manquait les deux bras. La partie inférieure de son corps était brulée. » (p126) Et pour achever la partie, le nouveau chef accomplit un exploit d’une cruauté propre à faire réfléchir les éventuels conspirateurs qui rêveraient de le destituer (ce qui devra fatalement arriver, c’est inscrit dans l’ordre des choses des Villages) : « Il avait dégusté un morceau du sexe de Joël cuit par les flammes.» Comble d’inhumanité, le cannibalisme affreux du bandit Cannibal 2.0, qui porte bien son nom, n’est pas accompli pour un simple dessein de gratuité, la bravade pour la bravade, c’est un geste calculé, une action éminemment politique qui lui vaudra du respect et de la soumission à son pouvoir absolu. Il faut par un coup d’éclat sortant des normes établir clairement la base de la relation avec ceux qui furent, un instant auparavant, ses égaux et qui tout d’un coup sont devenus ses sujets. Coup réussi, ce geste inqualifiable « avait suscité la sincère admiration de l’assemblée ». Sincère? Possible, puisque la pratique du cannibalisme existe parmi les super cruels des gangs; des vidéos ont déjà circulé les montrant en train de découper leurs victimes comme des gibiers qu’on va ensuite faire cuire, mais ici, dans ce contexte, à la cruauté il faut ajouter le désir des thuriféraires de faire acte d’allégeance afin ou de protéger ou d’améliorer leur statut dans la pyramide du nouveau pouvoir. « Ainsi dit le renard et flatteurs d’applaudir! »

Eh oui, comme le souligne la narratrice, « les bandits n’ont pas d’état d’âme ». Ils auront l’occasion maintes fois de le prouver dans le temps du récit. Ce qui se passe aujourd’hui (donc trois ans plus tard) dans le domaine de la cruauté des gangs est simplement inimaginable. Enlèvements contre rançon, vols, viols, meurtres, tout cela exercé contre un peuple aux abois d’autant plus exposé à la cruauté sans borne des bandits que ceux-ci disposent d’un terrain vierge pour accomplir leurs forfaits faute d’avoir en face d’eux un gouvernement décidé à défendre la cause du peuple qu’il est censé diriger. Ce gouvernement n’existe que de nom. On l’accuse même d’avoir, pour se protéger, créé lui-même ces bandes de hors-la-loi et de continuer à les armer avec des armes de guerre beaucoup plus puissantes que celles dont disposent les policiers. Comme faire de la surenchère est le passe-temps favori des Haïtiens d’aujourd’hui, nous n’allons pas, jusqu’à plus ample informé, prendre ici position sur ces accusations retentissantes.

Enfin tous les stéréotypes sont là, tous. On ne s’attend à rencontrer rien de bon dans un tel milieu quel que soit l’angle sous lequel on observe l’environnement humain et naturel. Atmosphère de fin du monde annoncée dès le premier paragraphe et justifiée par une déliquescence se déployant comme un cancer en métastase. « Tout était dramatiquement délabré » (p171) fait remarquer Célia. Confirmation symbolique de cet état de délabrement : l’absence ahurissante de toute sorte de végétation dans le périmètre des Villages. L’avez-vous remarqué? À part un couple de références à un cactus rachitique, donc une plante des zones désertiques, même les arbres ont déserté cette terre infernale, les arbres qui, en littérature, dans le langage des signes, témoignent d’ordinaire de la présence de la vie. Ici on a atteint « le degré zéro de la dignité ». Paysage humain, paysage naturel, ils reflètent la même impression d’apocalypse comme en témoigne la narratrice : « Les gens étaient insensibles au délabrement généralisé, au chaos qui occupait chaque centimètre. Au fond, eux aussi ils étaient en ruine, autant que l’environnement dans lequel ils vivaient. » (p.137)

Voilà la représentation du contexte il y a trois ans. Aucune exagération à relever dans le récit. Tout au contraire, l’avenir va non seulement donner raison à ce dernier mais surtout il montrera que ce n’était là qu’un timide prélude à l’horreur du vécu sous le règne du PM de facto, Ariel Henry.

Un faux décalque

Est-ce que cet univers qui charrie tout ce qu’on peut imaginer de répréhensible dans le monde ressemble vraiment à ce que nous savons des fiefs des bandits, qu’il s’agisse de Village de Dieu, de Bethléem, les deux singularisés dans le roman, et de toutes les autres zones dites de non-droit? Emmelie Prophète se serait-elle inspirée, pour concevoir le portrait des chefs de gang du roman, des figures emblématiques comme Barbecue, Tilapli, Chen Mechan, Izo, Lanmò Sanjou, ou d’une autre célébrité qui faisait la pluie et le beau temps dans son empire de Village de Dieu et de Gran Ravin, le fameux Arnel Joseph, heureusement disparu aujourd’hui?

Les personnages du roman vivent-ils leurs misères comme on les vit dans ces ghettos? Jimmy Chérizier, alias Barbecue, publie des vidéos où l’on voit des gens vivant dans un absolu dénuement. Ils respirent l’odeur nauséabonde des piles d’immondices entassées le long d’immenses canaux où, à ciel ouvert, stagne une eau boueuse et putride, réceptacle de toutes les malpropretés produites par les humains, les bêtes et la nature. Les maisons, ce ne sont pas des maisons, ce sont pour la plupart des taudis misérablement délabrés, n’offrant aucun confort. Et Chérizier de jouer au Robin des bois, s’autoproclamant défenseur des droits de ces laissés pour compte. Discours démagogique, il est clair, d’un chef de gang intelligent qui veut justifier ses crimes en leur donnant une couverture d’altruisme. Le bruit a même couru qu’il envisageait de se porter candidat aux futures élections législatives. A-t-il donc servi d’inspiration au bandit du roman de Rachel Price Vorbe, Le pont à deux temps, qui, lui, en quête d’auto rédemption, passera le pouvoir à un adjoint pour se lancer en campagne électorale? Et Joël et son successeur, Cannibal 2.0 et le successeur de ce dernier, Jules César, se souviendront de la mansuétude paternaliste de Barbecue, sans toutefois adhérer à sa finalité politique. Eux ne vont pas chercher ailleurs la satisfaction promise à leur peuple; ils décident et c’est fait, leur territoire étant organisé sur le modèle d’une république indépendante dont la gestion dépend uniquement des caprices du chef tout-puissant. La dictature en action! La dictature dans toute sa belle laideur!

On n’en est pas encore à l’heure des grandes fédérations de gangs telles que le « G9 an fanmi e alye » et le « G pèp ». Et le cercle du banditisme, dominé à l’époque par un quarteron de leaders, ne s’était pas encore élargi pour faire de la place à des monstres redoutables comme Vitelhomme Innocent, Ti Makak et bien d’autres encore.

Non, l’histoire consignée dans le roman est sortie de l’imaginaire d’Emmelie Prophète.

Non, l’histoire consignée dans le roman est sortie de l’imaginaire d’Emmelie Prophète. Il ne saurait en être autrement. Dany Laferrière a, il y a quelque temps, signé un commentaire dans lequel il déclare que si l’on cherche à bien savoir ce que c’est que la vie dans ces espaces sous contrôle des gangs armés, Il faut simplement lire le roman d’Emmelie Prophète. Peu après, revenant à la charge, il persiste et signe dans un autre article où il en profite pour rendre un hommage bien mérité au film Fréda de Gessica Généus. Même si son jugement dans ce document est un peu plus nuancé, le romancier qu’il est sait bien qu’un roman ne peut prétendre reproduire textuellement la réalité. S’en inspirer, oui, mais la reproduire au point d’en devenir une sorte de décalque, une photocopie, cela non. Les historiens eux-mêmes ne sont pas capables de se proclamer détenteurs d’une telle objectivité. On le savait de toujours, longtemps avant que Todorov ait consacré une grande partie de ses publications à le démontrer.

Ecouter: Yanick Lahens: “la littérature me sauve chaque jour en Haïti”

Une fois que la créatrice se trouve en face de l’objet de sa création, elle se l’approprie spontanément, en fait sa chose à elle, et cette chose c’est ses phantasmes, ses préjugés, ses affirmations, ses refus, ses amours, ses haines, sa conception de la vie, enfin tous les éléments du conscient et de l’inconscient jaillissant en boucles du tréfonds de son imaginaire. C’est Picasso observant la pomme qu’on lui a demandé de peindre exactement telle qu’elle est. Impossible tâche! Laferrière a tort, cela est absolument certain. A-t-il oublié quand il a été accusé, à tort bien sûr, d’être un pseudo romancier pour la raison qu’il ne faisait que parler des membres de sa famille et de lui-même au lieu de faire sortir ses personnages de son imaginaire comme font les « vrais » romanciers? Da et tous les autres, mère, père, tantes et latrye ont eu de la peine à se reconnaître, emmitouflés dans les vêtements de la fiction, car c’est de fiction qu’il s’agit avant tout. Le témoignage à ce sujet ne vient de nul autre que de Dany lui-même.

Je ne parlerai pas non plus de réalisme à propos de Villages de Dieu. Même au XIXè siècle, quand le genre fraîchement mis à la mode exerçait une influence certaine sur les auteurs, il lui était difficile d’atteindre le but pour lequel il a été conçu, qui était de mettre une sourdine à la sensibilité, la passion, les débordements lyriques du Romantisme. Et Balzac, objecterez-vous alors, n’est-il pas allé chercher la matière de sa Comédie humaine dans la glaise de la société de l’époque? Eh bien, oui … mais la critique mettra un gros bémol à tout effort de l’enfermer à huis clos, à l’intérieur d’un réalisme hermétique. Ça ne saurait exister. En effet, comment abolir l’imagination chez un artiste?

Et Prophète (re)créa le ghetto

C’est à travers la mémoire de Célia que nous lions connaissance avec les Villages de Dieu. Mémoire-miroir qui va réfléchir l’expérience singulière de Célia, mettant en évidence ses rapports personnels avec l’environnement humain et le décor naturel. Il est important de souligner d’entrée de jeu que tout ce qu’elle va nous apprendre est susceptible de n’offrir qu’une relation tronquée de la réalité. Son coup d’œil à elle. Sa vérité à elle. Miroir informé et déformé par la subjectivité de ce coup d’œil et de cette vérité. Un autre narrateur venu de la même communauté utiliserait certainement des couleurs différentes pour peindre le même environnement. Importante brèche dans l’argumentaire de ceux qui, minimisant la créativité de l’autrice, tiendraient mordicus à un modèle de ghetto passepartout qui ne saurait exister en art.

De sa grand-mère aux différents chefs de gang que Célia a connus, de tous les personnages qu’elle a fréquentés ou simplement croisés sur son chemin, et ils sont légions, nul n’existe de par eux-mêmes, en dehors du genre de relation qu’elle aura choisi de tisser avec eux. Il ne faut pas la croire quand au début du récit elle veut se faire passer pour « une fille bien ordinaire ». Calculatrice par nécessité car elle ne voudrait pas finir comme sa mère, elle fait tout tourner autour de ses besoins et de ses caprices; son moi est au centre de son commerce avec autrui, un moi à satisfaire à tout prix aux risques, des fois, de se montrer rude et ingrate à l’égard de gens qui ne lui veulent que du bien. Pensons à nul autre que Carlos, son fidèle amoureux. Prostituée de son état, elle n’agit guère avec le naturel de la prostituée traditionnelle. Sa clientèle est réduite à quelques rares individus, qu’elle accepte d’inviter sur son lit seulement quand cela lui plaît, au gré de ses besoins d’argent et souvent avec une telle absence de courtoisie qu’on se demande pourquoi ces clients ne l’envoient pas au diable. L’amour? Connais pas.

Et pourtant cette fille sauvage et, dirait-on, dépourvue de sensibilité, a été capable d’éprouver de l’affection sincère pour les deux membres de sa famille présents dans le récit, sa grand-mère et son oncle, lequel, incapable de se prendre lui-même en charge à cause de sa débilité mentale, n’aurait pas pu subsister sans l’aide généreuse de sa nièce. Affection aussi pour le jeune Pierrot, un de ses clients occasionnels, Pierrot, cet adolescent tellement innocent d’apparence même quand il glorifie la violence extrême sévissant autour de lui et qui va finalement lui faire connaître une fin brutale. — Pourquoi me vient-il l’idée de faire de lui un cousin éloigné de Gavroche, le célèbre petit héros des Misérables de Victor Hugo? Est-ce cette innocence à l’allure angélique et ce détachement en face du danger qu’on qualifierait d’héroïque si le héros avait conscience de son héroïsme? — La misère de Soline émeut Célia, comme, de même, le dénuement d’autres de la communauté. Elle a donc un cœur. Elle est à la fois égocentrique et généreuse, dure et douce. Une somme de contradictions qui vont se refléter dans sa perception de la réalité. Et cela nous porte constamment à faire la comparaison avec les descriptions qui nous parviennent des ghettos de la réalité.

Lire aussi: Nouvelles dramaturgies d’Haïti : Gouvernance de France Medeley Guillou

À part les meurtres, conséquence des règlements de compte et des luttes pour le pouvoir, qui jalonnent le quotidien des Villages, il existe une vie sociale à laquelle les habitants semblent bien s’accommoder. Et tous, dans le roman, ne sont pas si pauvres qu’on pourrait le croire. On se pourvoie en eau potable achetée à prix d’or, on installe même des génératrices pour produire son électricité à soi. Le dimanche venu, on s’habille avec ses « pèpè » pour aller assister aux cérémonies religieuses. Au sein de la misère collective s’installe une certaine normalité de l’existence semblable quelque peu à celle d’autres communautés non soumises aux chefs de gang. Et personne ne pense à fuir l’endroit, pas même ceux comme Célia qui se sont dotés finalement de moyens de mener une vie matérielle confortable. Soline, croulant sous le faix de sa pauvreté, fait savoir à Célia qu’elle se porte très bien à la cité (p117). Les gamins s’amusent comme le font tous les gamins (p118). Enfin, on dirait, parodiant Candide, que, là, aux Villages de Dieu, tout est pour le mieux dans la meilleure des géhennes possibles! Oui, ça existe dans les Villages imaginaires, une vie matérielle confortable. Si bien qu’on pourrait s’y croire heureux, un peu à la manière de Sisyphe

On peut juger de la fortune des gens sur leur aspect physique. Les « gros », pansus, joufflus, comme Fénelon, vivent au haut de l’échelle sociale. Quant au reste de la population, ils se distinguent par leur maigreur. Regardez Célia par exemple : petite de taille, presque rachitique, et frappante par sa minceur. Comme le sens des symboles peut varier d’une culture à une autre! Tandis que la maigreur, même celle de personnages vivant dans l’extrême indigence matérielle, peut être le signe de la possession du don poétique, parce que la légèreté corporelle permet symboliquement de conquérir l’espace comme les aigles, chez nous, c’est la corpulence qui est caractéristique de l’abondance matérielle. C’est une affaire de spécificité culturelle dont on nous dit qu’elle a même des racines dans l’atavisme racial. Il est clair que la Vénus de Milo, aux lignes raffinées et mesurées pour traduire une apparence de parfait équilibre et de cohésion sans bavure au niveau des différentes parties de l’anatomie, est différente sinon tout simplement l’opposée de la Femme Noire de Senghor ou, pour remonter à la source, sa représentation mythique qu’est la Vénus de Lespugue.

Ce qui manque dans ces Villages de Dieu, outre l’ignoble misère de la réalité vraie, c’est la soumission de la population aux diktats des cruels chefs de gang.

Où sont donc passées les images de l’infernale vie présentée dans les vidéos YouTube de Monsieur Barbecue? Où sont les rigoles puantes? Les taudis ressemblant à des caves d’animaux sauvages? Où est la misère infrahumaine des gens? Le désespoir préludant à la révolte imminente? Où est le ras-le-bol? Où finalement est passée la réalité vraie? Car Barbecue n’en a pas inventé le script, la situation qu’il déplore existe vraiment.

Ce qui manque dans ces Villages de Dieu, outre l’ignoble misère de la réalité vraie, c’est la soumission de la population aux diktats des cruels chefs de gang. Les gens, contrairement à ce que le texte nous rappelle de temps en temps (on dirait comme un écho lointain de la vie dans les ghettos de la réalité!), ont l’air de vaquer à leurs occupations sans se soucier des exactions des bandits, pourvu qu’ils évitent de s’établir dans la proximité du pouvoir. Les abus à l’encontre des femmes, les harcèlements sexuels, les viols, ce sont des tares apparemment inconnues ici.

Faut-il imputer cette omission, j’allais dire ce paradoxal angélisme, à une certaine tendance à la pruderie de la romancière? Peut-être. Et ça serait son droit. Toutefois, sans mettre en question ce droit souverain, je me permets une double mise au point. D’abord, la nature du lieu. Dans ces lieux de déliquescence absolue, le sexe consenti ou forcé est monnaie courante. Deuxièmement, la nature du genre romanesque. On se targue d’y présenter les gens avec leurs bagages de qualités et de vices pour qu’ils paraissent vraisemblables, portés par leurs pulsions primordiales. Et sur ce point, les récits depuis le 20è siècle n’y vont pas de main morte. On n’est pas obligé de verser dans l’obscénité, les descriptions salaces frôlant l’incongruité, à la limite de la permissivité sociale et morale; il faut surtout admettre, pour éviter de tomber dans le piège du puritanisme, qu’un érotisme même débridé peut se cultiver en marge de tout soupçon de vulgarité. Pour illustration, on aura l’embarras du choix : de René Depestre au Laferrière du début, de Nadine Magloire à Kettly Mars; et ne croyez pas que la poésie va rater le train: aucune fausse pudeur n’empêchera la jeune Johanne Élima d’entonner devant le public son Ochan pou gouyad, titre de son premier recueil.

Parler de sexe de quelque façon que ce soit dans l’écriture romanesque, l’écriture tout court, paraît une tentation difficilement évitable. Cela n’enlève rien au sérieux du texte ni à l’image des auteurs, même quand, avec les titres provocateurs destinés, je n’en doute pas, à marquer péremptoirement son affranchissement des contraintes de l’hypocrisie morale de nos sociétés, on n’arrive pas à faire disparaître entièrement le sentiment d’une espièglerie puérile. Nous ne sommes plus au temps de la langue de bois imposée non seulement par la coutume mais par la loi. Vladimir Nabokov a écrit en 1955 le roman Lolita qui demeure une référence universellement acceptée du genre. Comme on ne vit plus à l’ère de la censure dont pâtissaient les romanciers français du 19è siècle (allez donc en parler à Flaubert!), il n’a pas été ostracisé pour avoir osé construire sa narrative autour d’une relation de nature sexuelle entre un homme d’âge mûr et une fillette d’à peine 12 ans. Quel scandale! Dans un temps pas si lointain que cela, il aurait été tout bonnement, dis-je, conspué et jeté en prison ou, pire, publiquement lynché sans autre forme de procès. Ce temps fort heureusement n’est plus. L’impasse esthétique est désormais résolue : si vous acceptez de soumettre votre écriture à des restrictions morales, alors abandonnez toute prétention de pouvoir écrire un roman qui reflèterait l’humain dans sa nature profonde.

Ecouter: Ce que l’on doit à Jacqueline Beaugé-Rosier

Mais le sexe est bien présent dans le roman de Prophète. La protagoniste principale vend du sexe pour subvenir à ses besoins; en termes clairs, elle vit de la prostitution. Mais quelle vie de prostituée! Elle s’y adonne vraiment à son corps défendant. Si elle nous avoue, sans se gêner, avoir couché avec un tel et un tel pour de l’argent, non seulement il s’agit d’une aventure toujours marquée au coin du dégoût, mais encore la notion qu’elle pourrait éprouver du plaisir à l’acte est impensable, pas même quand elle daigne offrir ses faveurs au petit Pierrot, l’une des rares personnes en dehors de sa famille, sinon l’unique, envers qui elle manifeste une amitié chaleureuse et spontanée. Bref, jamais la romancière n’a eu l’idée d’aller plus loin que de simplement dire au lecteur, et de la façon la plus brève, ce qui se passe au cours d’une séance de jambes en l’air. À ce sujet, on sera très déçu de la voir rater ou plus sûrement refuser de saisir l’occasion d’or que lui offrait l’horrible scène du dépucelage de Célia pour finalement se décrisper face au déroulement d’un acte sexuel. Rapidement on va nous informer que le partenaire en question, Fénelon, un homme marié d’un certain âge, n’était pas à la hauteur de la tâche, étant impotent. Une façon, comme on le voit, de nier au sexe sa finalité de jouissance. Et pour cause, c’est de sa main que Fénelon va se servir pour opérer le dépucelage et il le fera avec une telle brutalité que Célia, le sexe ensanglanté, s’en trouvera traumatisée. Mais elle avait gagné l’argent dont elle avait un urgent besoin, cela l’a vite consolée.

Voilà comment s’est déroulée la première expérience sexuelle d’une fille entrant dans l’adolescence. Que c’est romantique! Comment se comportait-elle durant cet acte abominable? Avait-elle exprimé des émotions particulières du fait d’accomplir cet acte pour la première fois? Comment a-t-elle réagi en voyant son corps nu face au corps nu de l’homme? Il était obèse et pesait lourd sur son corps petit et maigre, était-ce cela la seule pensée qu’elle ruminait? Sa surprise en se rendant compte que l’homme était impotent et que c’est de sa main qu’il se servait pour accomplir l’acte? Une parodie capable de la marquer toute sa vie et l’empêcher de concevoir l’amour autrement que comme un vulgaire acte d’essence sadomasochiste.

Emmelie Prophète est une autrice prolifique. On a donc l’occasion de vérifier si la tendance à la pudibonderie est une marque viscérale de son imaginaire. Peut-être que oui. Peut-être! Surtout ne pas se prononcer catégoriquement sur les options thématiques d’une autrice encore jeune à l’orée de sa cinquantaine. On a déjà vu des retournements inspirationnels radicaux, Depestre et Giono, pour n’en citer que ces deux-là. Si Sol et Si ne nous ont pas donné l’occasion de les voir jouir physiquement de leur amour, il faut, à examiner le comportement de nombreux personnages des autres romans de Prophète, se garder de nier à l’œuvre la possibilité d’évoluer en modifiant ses paradigmes dans le sens d’une sexualité qui s’assume de plus en plus ouvertement. Tout y est déjà, en bourgeons : couples homosexuels, père incestueux, prostitution, éruption de la libido … Lucie de Un ailleurs à soia beau ressembler comme une sœur siamoise à Célia, la Sara de Impasse dignité, est parée, elle, d’une potentialité érotique explosive, elle qui, quand elle dansait avec des inconnus sur des pistes à peine éclairées, et donc une atmosphère propice à tous les dérapages souhaités, « sentait contre son corps le désir de ces hommes, leurs mains sur ses seins, ses fesses […] » (p. 15) et en jouissait avec avidité même si l’aventure ne semblait pas être allée plus loin que ces touchers violents.

Côté langage et technique de composition

Bien souvent, on tombe sur un mot, une expression, une phrase qui, à l’analyse, s’avère une confidence de l’imaginaire sur la nature du texte qu’on est en train de lire. « Pascal racontait même ce qu’il n’avait pas vu. » (p.164) Je placerais cette déclaration de Fatal au frontispice de ce roman, en fait de tout roman, pour nous rappeler que le roman est avant tout une œuvre d’imagination. L’œuvre d’un menteur professionnel, ajouterait Jean Giono.

Et c’est aussi un monument esthétique. La gageure est de bien construire ce monument sinon, quelle que soit la splendeur de l’histoire relatée, quel que soit l’intérêt de celle-ci par rapport à telle conjoncture historique, il ne résistera pas au faix des critiques ni, si sa vie se prolonge un peu, à la patine du temps.

Le roman d’Emmelie Prophète est tributaire de l’actualité alors dominée par le coup de force du gang des 400 Mawoso. Il s’agit de l’enlèvement d’un large groupe de missionnaires américains et d’un citoyen canadien qui ne seront libérés, menacent les bandits, que lorsqu’ils auront reçu la rançon pharamineuse exigée. Qu’arrivera-t-il dans quelques semaines quand l’événement ne fera plus la une des médias. La question des gangs sera résolue un jour, il n’y a pas de doute, avec ou sans l’intervention d’une force étrangère dirigée par le Kénya ou n’importe quelle autre nation. On peut gager que le roman, lui, est là pour demeurer. À cause des immenses ressources structurelles et langagières mises en œuvre par la romancière pour faire accorder signifiant et signifié et ainsi susciter chez son lecteur « le plaisir de lire ».

Lire aussi: Jeanguy Saintus: « La danse est la seule chose qui me rattache au monde »

Le genre du roman est d’une variété extrême. Jusqu’au milieu du 20è siècle, (en excluant la production du Moyen Age) on en donnait cette définition à caractère général, à savoir que « un roman est une œuvre de fiction en prose racontant un récit centré sur l’histoire de personnages engagés dans des aventures. L’auteur y peint généralement les mœurs, les caractères, les passions de l’être humain et le fonctionnement de la société. » (Google) À quoi il faut ajouter cet élément fondamental pour compléter la définition : « Le roman est constitué d’événements qui s’organisent autour d’une intrigue. »

Que de changements depuis! Aujourd’hui, on peut ne rien raconter du tout, on peut, comme en rêvait Alain Robbe-Grillet du Nouveau roman, remplacer les humains par les animaux et les choses. Un roman sans aucun être humain! Pensez donc! On peut même se passer de l’obligation d’organiser le récit autour d’une intrigue quelconque. Ce qui demeure, c’est l’histoire à raconter dans une langue performante.

Entre parenthèses, le théâtre, en ce domaine, a damé le pion au roman, qui, lui, n’a en fait jamais, à ma connaissance, fait de ce rêve une réalité. Je fais référence à la pièce d’Edmond Rostand intitulé Chantecler (1910). Les personnages sont tous des animaux. C’était la première fois, depuis La Fontaine, je crois, que la littérature française mettait en scène des animaux anthropomorphisés qui parlaient et raisonnaient comme des humains, bref, qui étaient des humains déguisés en animaux. Cela dit tout sur la prétention farfelue d’effacer la présence de l’humain dans le genre romanesque et de produire, sans cette présence, ce qui ne peut être qu’une parodie d’humanité.

La romancière doit donc commencer par choisir le genre de roman qu’elle veut écrire. Et c’est en tenant compte de ce choix que la critique portera jugement sur la qualité de l’œuvre du point de vue signifiant/signifié. Du reste il faut une adéquation entre ces deux, un style pouvant ne pas s’harmoniser avec tel genre de récit.

Où situer Les Villages de Dieu parmi le fouillis de types d’écriture romanesque?

Le choix de dire l’histoire sous la forme d’un journal dans lequel on raconte ses expériences personnelles à l’intérieur d’une communauté en dysfonctionnement, dans une suite de tableaux pas forcément liés ensemble selon un ordre logique, rend difficile tout effort de s’arrêter à une formule d’identification singulière. Célia ne nous raconte pas son histoire sous la forme d’une autobiographie classique. Un beau matin elle décide comme ça de nous parler de telle aventure et, plus tard ou le jour suivant, de telle autre aventure, lesquelles n’avaient pour lien entre elles que le fait de se passer dans la communauté ou de présenter un intérêt quelconque pour la communauté. Ses confidences jetées en vrac, loin d’être pourtant du pur bavardage, constituent une source importante d’informations sur le genre de vie vécue à l’intérieur du ghetto. Luttes pour la survie se déroulant sur deux plans.

D’abord le côté matériel de l’existence : il faut trouver de quoi se mettre sous la dent et ce n’est pas chose facile. Quelques chefs de gang, pour soulager les plus démunis et, ce faisant, raffermir leur réputation de bon père de famille, partagent généreusement une partie de leurs rapines avec ces gens. Patience, l’épouse de Joël, avait même pensé à mettre sur pied une fondation caritative durant le règne de son époux. Devinez sur quel modèle? Celui de Michelle Bennet Duvalier. D’ailleurs, tout comme son inspiratrice présumée, elle se faisait nommer « La Première Dame ». Disons toutefois, pour son mérite, que son intention à elle était beaucoup plus transparente que celle de l’ancienne Première Dame qui, on le sait, se cachait derrière sa fondation pour détourner des millions de la caisse de l’État.

Deuxièmement, côté sécurité. Il faut savoir marcher sur des œufs, connaître sa place et ne jamais se mêler des affaires du chef. Celui-ci fera payer cher le moindre soupçon de rébellion. Il faut laisser aux ambitieux gravitant autour de lui le soin de le renverser du pouvoir avant de devenir eux-mêmes victimes de coups d’état sanglants. Tel est le destin de ces caïds selon l’optique de la fiction. La réalité parle un tout autre langage. Les chefs, tout puissants, exercent un contrôle absolu sur leurs troupes. L’idée du déclenchement d’une rébellion contre ce pouvoir à vie (encore une allusion au duvaliérisme!) est impensable, cela ne s’est jamais produit à ma connaissance. Advenant la disparition du chef, soit par une cause naturelle, soit surtout à la suite d’une opération de police, le plus haut gradé ou alors le plus audacieux de la hiérarchie s’empare du pouvoir et gouverne de la même manière que son prédécesseur, c’est-à-dire impitoyablement, sans état d’âme. C’est seulement ainsi qu’on a vu s’opérer de rares changements à la tête de ces organisations de criminels. Arnel Joseph tué dans un guet-apens de la police, Izo prend sa succession au Village de dieu. Et depuis, rien ne bouge au sommet de cette organisation criminelle.

Culture et option narrative

Quelle atmosphère culturelle respire-t-on à l’intérieur des Villages de la fiction? Comment les habitants comblent-ils l’espace de leur spiritualité? Comment la détresse et la violence du vécu ont-elles façonné leur caractère?

On serait tenté de parler de Réalisme merveilleux si les croyances dites superstitieuses y avaient eu droit de cité; mais non, paradoxalement dans ce milieu populaire, pas trace de manifestations qui rappelleraient la culture profonde du peuple. La messe du dimanche, oui, l’unique moment de communication avec des croyances en porte à faux avec nos racines ancestrales. Je parie que Gary Victor ou même Margaret Papillon n’auraient pas manqué de profiter de la situation pour mettre à jour le syncrétisme de la culture haïtienne. Le fantastique du vécu ferait penser à une dystopie tant certains épisodes se rapprochent de l’utopie kafkaïenne; mais ces épisodes ne sont pas seulement enfantés par l’imagination, ils sortent aussi d’une perception aigue de la réalité. Un mélange hybride alors? Au prime abord, quand la narratrice a commencé à nous décrire cet univers de misères atroces destiné à se reproduire on dirait jusqu’à la fin des fins, l’idée du Naturalisme zolien s’est imposée aussitôt à l’esprit. Il en est ainsi, semble-t-on nous apprendre implicitement à cause des mauvais gènes se transmettant de génération en génération, ce qui fatalement entraîne la ruine de l’individu en tant qu’humain. Mais le déroulement paradigmatique de cette thématique est aussitôt rompu car Les Villages de Dieu, ce n’est pas L’Assommoir et Célia n’est pas Nana.

Les Villages de Dieu décrit un monde qui tient sa vérité et sa légitimité de la souveraineté de sa créatrice.

Le récit est raconté à la première personne et par une narratrice unique. Le monde est donc appréhendé à travers le regard de Célia qui ne peut témoigner que de ce qu’elle a vécu, vu, entendu et deviné, donc consignant une relation d’emblée tronquée. C’est évidemment le propre de la narration à la première personne de façonner le monde dans le moule d’un Moi par nature réducteur. Mais il suffit de croire avec Giono que le monde inventé est aussi réel et plus réel que le monde de la réalité pour en valider la configuration murie dans l’imaginaire de la romancière sans le besoin de recourir à des référents épistémologiques. Les Villages de Dieu décrit un monde qui tient sa vérité et sa légitimité de la souveraineté de sa créatrice. Peu importent donc ce qu’on lui trouve de bien ou de mal, ses contradictions, ses béances, ses perfections et ses imperfections, il faut le considérer en lui-même, tel qu’il nous est donné à voir, admirer, critiquer, vivre, de la même manière qu’on ne demande pas de compte à Dieu sur les caractéristiques du cosmos.

Ecouter: Port-au-Prince sous la plume de nos auteurs

Pour mettre tout cela ensemble, pour concevoir cet univers immensément divers, gonflé de toutes émotions charriées par le choc d’une société singulièrement circonscrite dans le cadre d’une conjoncture particulièrement explosive, pour être capable de retrouver sa voie à travers le dédale des caractères, l’intrication ahurissante des promiscuités et des contradictions inhérentes à la vie et dont le récit est rempli, pour donner un nom, une fonction propre et une personnalité idiosyncratique, une histoire originale à chacun et chacune de cette vaste agglomération d’hommes et de femmes, pour faire interagir ceux-ci parmi les violences, les dérapages, les disparités de toutes sortes — car même dans les ghettos les rapports de classe existent; pour faire exister cet univers inventé selon les critères d’une société qui pourrait passer et qui passe pour réelle, imaginez donc de quel génie créateur Emmelie Prophète est douée. Avec ce roman, elle s’affirme comme une écrivaine de valeur incontestable.

Performance langagière

Reste à considérer la performance langagière de la romancière, une qualité sans laquelle, je le répète, le roman ne peut survivre à la patine du temps.

Pour comprendre le parcours qu’a suivi l’écriture d’Emmelie prophète, il faut partir de son premier roman, Le Testament des solitudes (2007). Ce n’est pas un mauvais livre, la preuve c’est qu’il a obtenu le Grand Prix littéraire de l’Association des écrivains de langue française en 2009. Quoi qu’il en soit, jeune autrice, ayant déjà à son actif deux ou trois recueils de poésie, elle a confondu écriture poétique et écriture romanesque. Je ne dis pas que cela soit d’une impropriété mortelle.

Récemment le roman de Jean d’Amérique, Soleil à coudre, est venu nous rappeler que l’écriture poétique n’est pas fatalement incompatible avec l’écriture romanesque. On n’a qu’à voir l‘immense succès remporté par ce roman écrit du début à la fin dans un langage poétique super sophistiqué. Pour moi, j’ose faire remarquer à ce brillant jeune auteur que, en maints endroits, aux bonds elliptiques du poème, moi, lecteur, j’aurais préféré la liberté et l’ampleur de la prose qui, à tout prendre, est plus apte à capter la multitude de nuances apparues dans le « miroir » du roman. Je dis « miroir » pour paraphraser la définition de Stendhal, l’auteur du célèbre roman Le Rouge et le noir. Dois-je continuer d’oser ? Oui, je vais trahir le fond de ma pensée : en lisant votre beau texte, Monsieur Jean d’Amérique, j’ai connu des moments de vraie jubilation intellectuelle, mais trop souvent je me suis surpris à cogner sur la table, histoire de me défouler, d’exprimer ma fureur, pas vraiment d’être obligé de constamment revenir en arrière pour re « coudre » le fil « solaire » de la narrative, mais de particulièrement me voir retenu sur ma faim et ma soif d’entendre et de voir beaucoup plus et clairement. Et, croyez-moi, je suis de ceux qui savent lire et qui adorent la poésie…

…Les Villages de Dieu est un modèle d’écriture qui va garantir au roman de la longévité.

Le testament des solitudes est loin de ressembler à Soleil à coudre sur le plan de l’écriture poétique mais, lui aussi, peut harceler le lecteur, c’est un aspect à ne pas cacher sous le tapis. En plus de cela, Prophète a choisi de raconter une histoire complexe, celle de trois générations de femmes différentes dans une perspective concomitante. Vivement elle y a jeté sa gourme, comme font beaucoup d’écrivains à leur coup d’essai. Il fallait montrer qu’elle était une écrivaine totale, capable d’exceller à la fois dans l’usage d’une langue super sophistiquée et la maîtrise d’une narrative virile. La critique aidant, elle s’est tiré les oreilles et, depuis, c’est d’une écriture toute différente qu’elle pare ses nombreux ouvrages, écriture faite de simplicité subtile et de naturelle beauté.

Sur ce point on doit reconnaître que Les Villages de Dieu est un modèle d’écriture qui va garantir au roman de la longévité. Dans les premiers tableaux, pourtant, le démarrage laisse l’impression d’une langue à la recherche de sa rampe de lancement, mais, une fois la vitesse de croisière atteinte, et cela s’est fait rapidement, c’est le plaisir ineffable d’écrire et, pour le lecteur, le plaisir de lire au suprême degré.

Quels délices de regarder les portraits accrochés à toutes les pages du roman et, de façon toute particulière, aux derniers tableaux lorsque, sous forme de conclusion, la romancière tient, par Célia interposée, à nous renseigner sur le sort final des protagonistes principaux! Emmelie Prophète a le sens du trait juste et pittoresque, le regard cultivé des peintres doués. Ses dessins ne sont pas exhaustifs à la manière d’un Balzac ou d’un Émile Ollivier, mais plus que des croquis, elle compose des miniatures brillantes qu’on ne se lasse pas de regarder en poussant des exclamations admiratives.

Mais voilà, parlant de la conclusion, on en aurait à redire. La bonne narratrice sait quand conclure la narration en laissant assez d’espace au lecteur pour y mettre du sien. Or ici ça traîne et traîne. Il prend plusieurs tableaux à la romancière pour nous informer sur le sort des principaux protagonistes, comme je l’ai souligné plus haut. Était-ce nécessaire? Et lorsqu’elle y met enfin le point final avec une formule lapidaire et, reconnaissons-le, d’une beauté merveilleuse, on a le sentiment d’avoir fait l’expérience d’un forcing, comme si, à ce rythme-là, ce petit jeu pourrait continuer interminablement.

Cette critique peut ne pas être juste étant donné la nature structurelle du roman. J’en ai parlé avant, le roman d’aujourd’hui a ses voies et moyens propres. La romancière a le droit de dessiner les contours de sa création comme bon lui semble, souverainement. Et là, on n’aurait rien à lui reprocher. Les tableaux ne se suivent pas selon un ordre chronologique, Célia se réveille le matin et, au gré de ses souvenirs, spontanément décide de nous parler de tel épisode de sa vie plutôt que de tel autre. Cela, je l’ai déjà noté. Peut-on exiger de l’ordre dans un contexte où l’ordre se trouve d’avance banni? L’ordre devrait découler du développement d’une intrigue. Or, dans ce genre de narration du type journal ou autobiographie, ce facteur de composition si nécessaire ailleurs, ne se révèle pas indispensable. Bref, c’est un récit sans intrigue et donc qui peut mener n’importe où, au gré de la fantaisie de la créatrice. Oui, cela est permis dans la nouvelle approche du roman moderne.

Pour conclure

La création n’est jamais un exercice gratuit, elle s’accompagne toujours d’un message explicite ou implicite. Que faut-il alors retenir du roman, par-delà les remarques à valeur purement académique? La morale de l’histoire, quelle est-elle?

Elle est dans la réussite de Célia. Voilà une fille née dans un milieu défavorisé et qui était destinée à finir sa vie de prostituée misérablement, à l’instar de sa mère. Au contraire, par un effort assidu, la volonté de prendre sa vie en charge pour en faire, non ce que l’aveugle destinée lui préparait, mais ce qu’elle rêvait de devenir, elle a réussi à sortir de l’enfermement infernal de sa naissance. Son modèle était sa grand-mère, une femme courageuse, honnête, fleuron jeté dans la vase du ghetto des Villages de Dieu, qui a traversé les épreuves de la vie en conservant intacts son honneur et sa dignité, et non sa mère noyée au seuil de son adolescence dans le tourbillon des vices. Cécé Célia, héroïne à l’allure d’une néo existentialiste, est en voie d’accomplir la destinée qu’elle s’est elle-même choisie. Sa persévérance à développer ses connaissances en Informatique, malgré son évident déficit en termes d’éducation formelle, fut sa planche de salut. Plus de 200.000 abonnés à ses réseaux sociaux, quelle victoire pour « Cécé la Flamme » — son sobriquet peut-être maladroitement choisi pour vendre ses services sur le marché des WhatsApp, Twitter, Instagram et Messenger. « Cécé le Feu » serait un bien meilleur symbole de sa réussite car si la flamme a de l’éclat dans l’instant, le feu, lui, consume dans la durée. Mais enfin, cela est sans importance, ce qui compte c’est que son expertise va lui valoir le contrat hautement rémunérateur offert par Catherine, la riche femme d’affaires des quartiers huppés.

Le pont est érigé et la tentation forte. Cécé La Flamme aurait pu aisément rallier le camp de Catherine, et elle ne serait pas la première transfuge des Villages de Dieu. Elle aurait pu comme Catherine aller habiter un de ces quartiers chic dont la seule évocation fait venir l’eau à la bouche des laissés pour compte. Ce ne sont pas les moyens qui lui feraient défaut. Généralement, la littérature de cette mouvance n’écarte pas la désertion comme moyen d’échapper à cet environnement de perpétuelle détresse. Pensons à Tête Fêlée, la jeune héroïne de Soleil à coudre. Pensons encore à Tizwazo, le redoutable chef de gang dans le roman de Rachel Vorbe, Le pont à deux temps. Pensons surtout à Emmelie Prophète elle-même. Le regard tourné vers l’Ailleurs est la constance la plus marquante de son imaginaire romanesque. Ses personnages sont toujours en mouvement vers un inconnu où ils espèrent trouver … trouver quoi? Sans doute un espace sur terre offrant un brin d’espoir à leur vécu. De quelle nature sera cet espoir ? Est-ce que cela importe? De l’espoir tout simplement, sans rien qui rappellerait le voyage des symbolistes justifié par la certitude qu’ils jetteront finalement l’ancre au port de la jouissance éternelle, « là où tout est luxe, calme et volupté ». Dois-je, pour vous convaincre, citer quelques-uns des titres de Prophète? Le bout du monde est une fenêtre, Impasse Dignité, Un ailleurs à soi, etc.

Tant qu’on peut éprouver le besoin de pleurer et d’aimer, c’est ce qui compte d’abord dans la vie, il y a de l’espoir.

Pourquoi alors cette exception? Pourquoi Cécé ne pense-t-elle même pas à déserter ses racines? Ce qui la soude ainsi en permanence à une communauté rongée par toutes les misères et tous les vices qu’on peut rencontrer sur la terre d’Haïti? La réponse est inscrite dans cette réflexion de l’héroïne à la suite d’une rencontre avec un chef de gang : « Je me rappelais le soir où Jules César avait pleuré, c’était cela le lien invisible qu’il sentait avec moi. […] Ce devait être difficile pour un criminel qui ne voulait pas que l’on oublie qu’il avait eu une mère et qu’il l’aimait au-delà de la mort. » La réponse, c’est l’amour, l’amour tout court qui fleurit aussi dans la boue des ghettos. Jules César a pleuré sur l’épaule de son amie Célia l’assassinat par l’ancien chef, un certain Cannibal 2.0, de leur ami commun, le tout jeune petit Pierrot.

Par-delà tous les sentiments qu’on peut nourrir à l’égard du roman Les Villages de Dieu, par-delà ses moments de gloire et par-delà ses trébuchements, de quelque nature qu’ils soient, retenons, en conclusion, le message d’amour et d’espoir exprimé en filigrane dans le comportement de ces gens taraudés par une misère apparemment sans issue. Tant qu’on peut éprouver le besoin de pleurer et d’aimer, c’est ce qui compte d’abord dans la vie, il y a de l’espoir. La sagesse populaire le dit bien : « On n’habite pas un lieu, on habite le cœur. »

Oui, cela est vrai, mais il y a aussi l’autre face du proverbe : on ne vit pas seulement d’amour et de … larmes fraîches.

…………………………….

Ce texte, est la version remaniée d’une présentation faite par l’auteur, il y a bientôt trois ans, à la demande du club « Mardi Littéraire » de Boca Raton, en Floride.

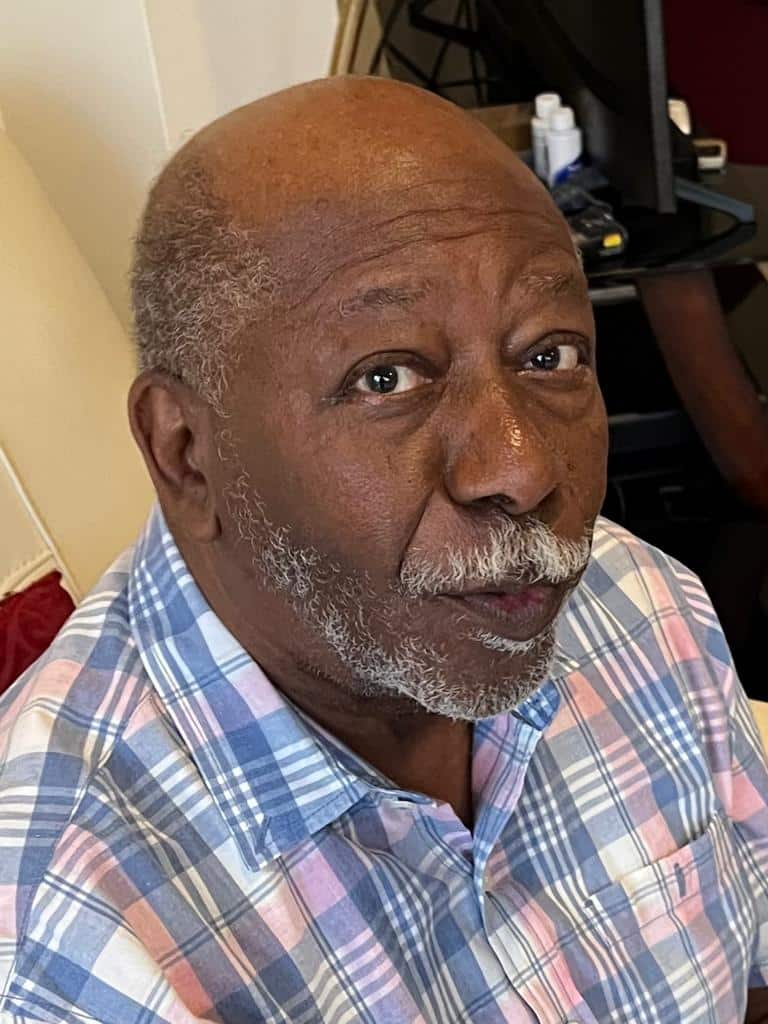

Joseph Ferdinand est critique littéraire, professeur d’université et auteur du livre « Écritures de l’exil : Lecture d’Anthony Phelps.

Ailleurs sur le web